片岡永左衛門日記 を読む会 第4回 小田原史談会 |

|||||||

| 2019年2月11日 昭和5年が終わり、今日からいよいよ昭和6年。参加者の中にこの年に生まれた 人がいるかも? |

|||||||

二見初右衛門について説明する星野さん |

読み合わせ風景 |

||||||

| 昭和5年12月8日 「吉田義之長年の病気にて種々の事を思考するとミへ生前に告別式との事にて招待、六時に行八時ニ帰る。余り思付過き酢豆腐の類か。」 昭和の初めでも生前葬をやる人がいたんですね。ところで文中の「酢豆腐」の意味が分かりますか。落語ファンならピンと来るかも。上方では「ちりとてちん」。えせ紳士を茶化す噺。悪ふざけが過ぎます、とネットに書かれています。どんな落語なのか見てみたい、という方は落語ちゃんねるYouTube、古今亭志ん朝「酢豆腐」をごゆっくりとどうぞ。 |

|||||||

| 昭和5年12月21日 「小室氏前妻の老母三輪祭の為め篭のつり花活を贈らる。今日小室氏ニ引取り世話するよし、然るに三輪祭り迄となすわ小室氏の御修行有りかたし。」 さて、この文書三輪祭とは? 星野さんが調べてくれました。「淘宮術で、受胎年月日(誕生日の265日前)の干支。その年を大輪、月を中輪、日を小輪といい、あわせて三輪という。」 何となく分かったような、分からないような・・・ |

|||||||

| 昭和5年12月22日 「今日勝俣にて吉岡先生の短冊を見る。信之先生の歌方今更なから驚嘆の外なし。  初紅葉 信之 か@@@の妹か姿をもみちはの なさけきこしき色の初しを 」 吉岡信之(よしおかのぶゆき) 号 水善舎・橿(きょう)園(えん) 通称 義太夫・府生 小田原藩士 禄340石 文化10年(1813)11月生 明治7年(1874)6月2日卒 享年62歳 墓所 板橋常光寺(近年になって墓所は整理されて、信之の名前は刻まれていない) ・文政12年17歳で藩校集成館の小幹事、後準小参事、明治5年藩校廃止により辞職、国学の吉岡、儒学の中垣謙齋、集成館の双璧とされた ・明治14年松原神社境内に「吉岡信之翁長歌之碑」が福住正兄ら門人達によって建てられる。この碑は大正大震災で失われた(碑の全文は中野敬次郎『小田原近代百年史』に収録されている)。 「先生 姓は吉岡 諱は信之 水善舎又は橿園と号す 通称は義太夫 後更に府生と改む 旧小田原藩士なり 禄は三百四十石 其の先は藤原実方に出す 文化十年十一月生る 幼にして叡敏篤学 年十七歳集成館の小幹事と為りしばしば撰ばれて準小参事に至る 明治五年廃藩の際辞職す 性閑雅 千葉葛野に就いて国学を修し 和歌を善くす 其の門に入る者数百人 著書亦若干 明治七年二月病んで卒す 享年六十二歳 板橋村常光寺に葬る 今茲に門人石を建て 先生作る所の長歌を刻し 且つ其の略伝を碑背に記す 云爾」 ・江戸勤番の時国学者千葉葛野(かどの)の門に入る。千葉は本居宣長の門人植村有信とその子茂岳や宣長の子本居春庭に教えを受け、江戸で鈴の舎の学統を広めた人で、その教えは性理学といわれた。著書「坐隠学」「さざめごと」は信之に学統を伝えるために書かれたものである。 ・国学者としての信之の著作には「伊勢物語講義四巻」「実方集私記三巻」「しがらみ十巻」がある。現在東海大学の馬場弘臣教授が翻刻をしている「吉岡由緒書」も信之の手によるものである。 ・和歌については家塾水善舎に藩士だけでなく町人、僧侶、神官、そして女性達にも門を開いた。その数数百といわれ、小田原地方の歌壇の中心を形成した。嘉永4年福住正兄(蛙園)が入門する。福住は自宅で歌会を開き、「箱根草」に編集している。 ・吉岡・福住から和歌を学んだ人の中に、関美章・片岡正親・辻村甚左衛門・中田暢平・清水豊粛・佐久間政裕・吉岡もと子・川上たけ子・関村秀子がいる。小西正蔭も師であった鬼島広蔭が本居春庭の門弟であったので協力者となっている。 ・門下生の受難 『明治小田原町誌』明治6年5月3日「下総国に性理学と称し、大原幽学の遺教を奉し、忠孝仁義を実践躬行なすを目的となす学徒の一団あり。此の教えを信する者各地に増加し、当町に於ても旧藩士及ひ市中の重立たる者の信奉せしを、其筋にては現政府に不満を抱き、名を性理学に托し不軌を企図するものと誤認せられ、足柄裁判所検部大久保義制をして部下を率ひ、三幣玄、堀江勇、小西正蔭の他を拘引せしめ、東京に押送せしも程なく事理判明し、青天白日を仰くに至れり。」 性理学違い。ちなみにその後性理学は心理学の訳語として使用され始める。 |

|||||||

| 昭和6年 1月5日 「沼田頼輔君より茶壺通行を答合あり、本日書達す。」 沼田頼輔(ぬまたらいすけ) 慶應3年(1867)4月生 昭和9年(1934)11月卒 愛甲郡宮ヶ瀬(清川村)出身 大正・昭和期の歴史学者 山本姓から結婚により沼田姓となる 神奈川県師範学校卒業後小学校教員、明治23年東京帝国大学理科大学簡易講習科入学、岡山県師範学校教諭、三上参次の推挙で山内家家史編纂主任として上京、大正15年文学博士の学位を取得。 著書:『日本紋章学』岡野欣之助共著『神奈川県橘樹郡地誌』『箱根疎水隧道開墾の由来』 参考書:『神奈川県史』人物編 |

|||||||

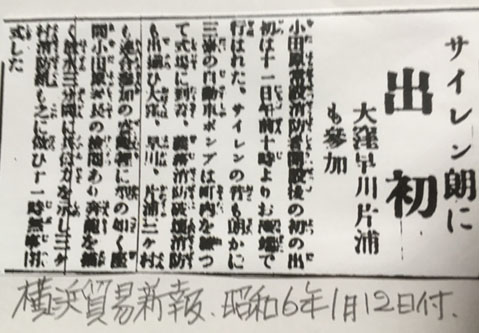

昭和6年 1月11日  「例に寄り消防出初式を堀端に見る。昨年消防を改改し當町ハ自動車ボンフ三輌にて威力も十分なるか要は水量の問題なり。」 「例に寄り消防出初式を堀端に見る。昨年消防を改改し當町ハ自動車ボンフ三輌にて威力も十分なるか要は水量の問題なり。」自動車ポンプ三両が備え付けれてから初めての出初式。その様子は翌日の横浜貿易新報も伝えています。(右写真参照) サイレン朗に出初 大窪早川片浦も参加小田原常設消防署開設後の初の出初は十一日午前十時よりお堀端で行はれた、サイレンの音も朗かに 三臺の自動車ポンプは町内を練つて式場に到着、義務消防破壊消防も出揃ひ大窪、早川、片浦三ヶ村も連合参加の盛況裡に型の如く座間小田原署長の検閲あり奔龍を描く放水三分間に其偉力を示し三ヶ村消防組も之に倣ひ十一時無事閉式した(「横浜貿易新報」昭和6年1月12日付) |

|||||||

| 昭和6年 1月12日 「一昨日頃より近年の寒気。八時発にて大井町ニ樋畑雪湖翁往訪。在宅にて交通史談ニ時を過す。」 樋畑 雪湖 郵便博物館(明治35年設立)主任 大正12年退官するまで 郵便資料収集、逓信博物館の創立者といわれる。切手収集の著作を残す。 自ら切手原画の制作・はがき類のデザインを手掛ける。記念切手の図案選定にかかわる。 著作:日本交通史料集成(近世の陸上交通の史料集) 第1輯「五駅便覧」 第2輯「駅肝録 |

|||||||